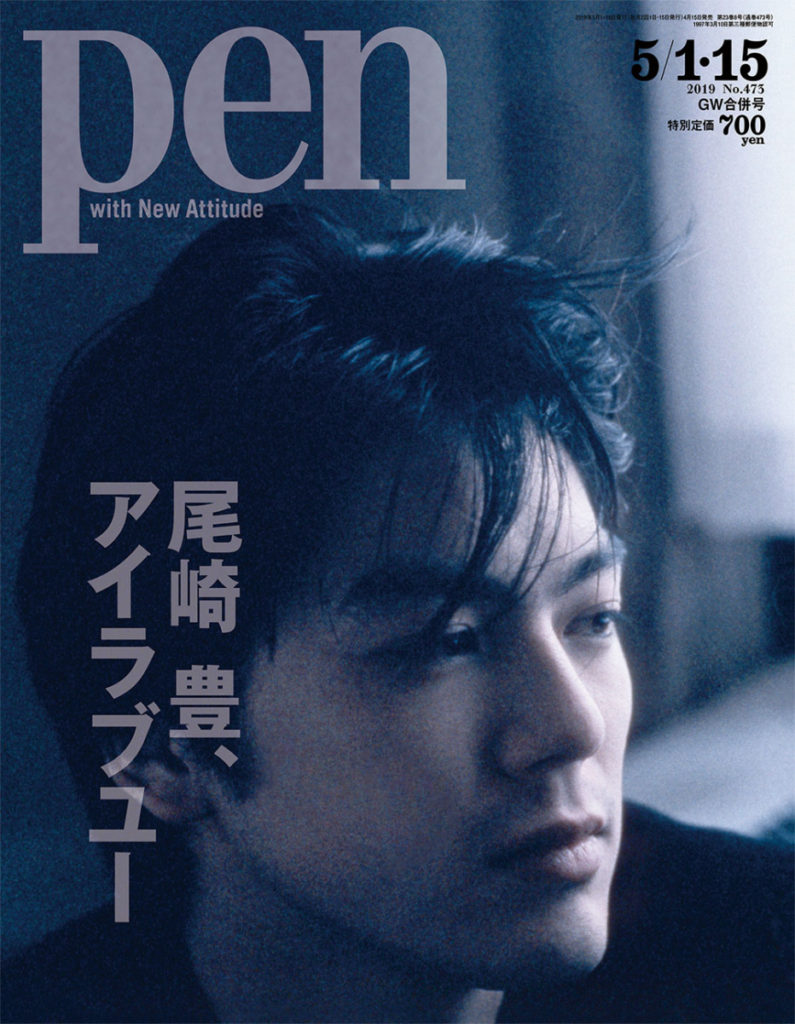

OZAKI

2019-04-18随分と長い間尾崎を聴いていない。

充分に、いや充分過ぎるほどオッサンになった今の自分に

彼の音楽はしんどいのかもしれない。

ただ、少し前に見城氏・須藤氏・田島氏・鬼頭氏が尾崎について語る番組をつい観てしまった事が呼び水となったのかこの雑誌も手にしてしまった。

今更…と思いつつもページを捲るとやはり感じるのは時間の経過だ。

彼が生きた時間より亡くなってからの方が長い時間が経っている。

彼の息子もとっくに彼の年齢を追い越している。

「自由になりたくないかい?」との問いかけに胸が焦げ付かなくなってしまった。

チコちゃんの「ボーッと生きてんじゃねぇよ!」にはドキッとするけど。

わざわざ発表せんでも…

2012-01-11尾崎豊の再評価が不要な理由

ニューズウィーク日本版 1月11日(水)11時33分配信

冷泉彰彦(作家・ジャーナリスト)アメリカには成人式というものがありません。18才で法的に成人する若者に、社会全体で期待をしたり説教をしたりという習慣はないのです。成人式的なメリハリは宗教が担っているという理由もありますが、もしかしたら世代ごとに世界観の論争をしたり、反抗と抑圧の抗争をしたりというカルチャーが弱いからかもしれません。そもそも核家族イデオロギーが機能する中で親子が比較的仲が良いということもあると思います。それがアメリカの強さと弱さを輪郭づけています。

そんなアメリカとの比較で言えば、日本から聞こえてきた成人式の日の「今の若者に尾崎豊のような反抗を期待」するという朝日新聞の社説と、その社説を批判した常見陽平氏の『「成人式はバカと暇人のもの」若者に「尾崎豊」を強制するのはやめなさい』というアゴラの記事を巡る論争は大変に興味深く思えました。

尾崎豊と言えば、校内暴力の時代の「反抗カルチャー」の象徴とされています。常見氏は別の場所で尾崎のラブソングには一定の評価を与えていますが、それはそれとして尾崎の多くの歌詞が80年代後半から90年代にかけての「若者の反抗」というカルチャーを代表しているのは事実でしょう。

日本が最も豊かであったあの時代に、どうして校内暴力の反抗が起きたのでしょうか? そこには2つの理由があると思います。1つは、日本が高度成長から二度の石油ショックを乗り越え、自動車と電気製品を中心に輸出型ビジネスを大成功させる中、ようやく「豊かな社会」を実現したという時代背景です。物質の豊かさは精神の豊かさ、つまりより高度な抽象概念への関心や、より高度な付加価値創造への欲求へと若者を駆り立てたのです。

ところがそこに、教育カリキュラムとのミスマッチが起こりました。教育カリキュラムはせいぜいが「前例を疑わない官僚」や「主任教授の忠実な弟子である研究者」「代々受け継がれてきた職人的な創造者」などをエリートとして養成しつつ、多くの中間層に関しては定型的な労働における効率を追求する人材育成のプログラムしかなかったのです。

つまり、若者の中には無自覚ではあっても「その先の社会へ」と進むモチベーションが高まっていたのに、教育がそれに応えなかったのです。やがて、ずいぶん後になってから「ゆとりと総合的学習」などという半端なコンセプトが提出されましたが、基礎訓練を強化した上で抽象的な概念のハンドリングへ進むのではなく、基礎訓練の劣化を伴いつつ指導者の育成もせずに「総合」などというのでは破綻するのは当たり前でした。

ちなみに、この「ゆとり」に関して言えば、前思春期には基礎を叩きこんで、思春期から先に抽象概念にチャレンジさせるという定石も外していました。実際はその反対だったのです。前思春期に「おままごと」のような「総合」をやらせておいて、思春期以降は「受験勉強」に戻って定型的な訓練と規範への盲従を強いるという、まるで人格を成長「させない」ようなプログラムになっていた点も厳しく批判されなくてはなりません。

もう1つ、校内暴力の背景にあったのは教員の質の低下でした。80年代の世相の中では、「利害相反の中でコミュニケーションの仲介をする」という当たり前の社会的行動を「忌避する」タイプが多く教員になっていったように思います。バブルの拡大を前にして「ビジネス志向」の若者が企業社会に飛び込む中で、「そうではない」タイプが教壇を目指したのです。

拝金主義を嫌って本質的な人格育成を担う志があるのならまだ良かったのですが、利害相反の調整行動を「イヤ」だ「辛い」というタイプを教員にしたのは間違いでした。世代間のカルチャーがどんどん変化する中で、教員に求められるのも「高度な利害相反の調整能力」であったのです。そのスキルのない教員には、生徒の「変化への衝動」や「権威への疑い」に対処できるはずはありません。

そこで当然の帰結として管理教育が導入されました。管理教育というのは、強者ゆえに管理に走るのではなく、無能な弱者ゆえに細かな規則などによる管理でしか学級運営(クラス・マネジメント)ができない、教育のレベル低下であったのです。原理原則を軸として柔軟な価値判断や現実的な紛争調整をすることができない無能な教員が、生徒の「変化や破壊の衝動」を圧殺するという悲劇が繰り返されたのでした。

尾崎は少なくともこの点は見抜いていました。その意味で歴史的な意味合いはあると思います。ですが、20年を経た現在、この点で尾崎を最評価しても何もならないと思います。

1990年の時点では「高付加価値」や「抽象概念」が扱えない大人には、反省はまるでありませんでした。自分たちが日本社会を「先へ進める」ことを妨害しているのに気づかず、過去の成功体験や代々受け継いできた訓練ノウハウを疑うこともしない彼らに対して、当時の若者が激しい異議申し立てをしたのは当然だと思います。

ですが、現在は時代状況は違います。今、日本社会が直面しているのは一種の撤退戦です。国際競争の中で負けた部分を放棄しながら、何とか生き残るために必死に戦うというのが、現在の「大人」の姿ではないでしょうか? そこには豊かさの中で変化を圧殺し続けた1990年の時点での「大人」のような罪深さはないように思うのです。今、必死で生きている日本の「大人」に対して、日本の若者に「反抗せよ」というのは正義ではないと思うのです。

勿論、生きるために必死な人間が「下の世代にフレンドリー」だという保証はありませんし、下の世代からしても「現実の中で必死な姿勢の全てが尊敬に値する」わけではないと思います。必死である大人は、時として若者の利害も踏みにじろうとするでしょうし、撤退戦に必死な姿をマネしているだけでは生き残ることも難しいからです。

若者は若者で、困難に満たされた社会、危険と隣り合わせの現実社会の中で、成熟した防御の感覚を備えているのだと思います。現状に満足かと問われれば、とりあえず「イエス」と答えておくその姿勢の防御的な成熟には、「その先へ」と進んでゆく可能性も感じられるのです。そうした若者には「戦略なき反抗」な

どという破滅志向はないのであり、それはそれで正しいのだと思います。尾崎の歴史的意義はあるにしても、再評価は不要というのはそういうことです。

たこやきで…

2011-11-04ローリングストーン誌/日本版/2011年7月号

2011-06-15書店でRS誌を立ち読みした。